发布时间:2017-09-05 来源:《艺术品》

徽商对艺术的赞助与收藏算得上艺术收藏史上较为瞩目的一页,一方面反映出徽商在文化品味上的追求,另一方面也足以晓见徽商的整体经济实力。在明末至清中叶的时代经济背景中,因艺术经济的日趋开放,以售卖作品为生的画家也逐渐增多,通过考察其生存状态,从而更为全面窥探徽商在艺术收藏与消费中的强势地位。

徽州的地理优势为从商提供了便利,“本府万山中,不可舟车,田地少,户口多,土产微,贡赋薄,以取足于目前日用观之则富郡,一遇小灾及大役则大窘”。徽州文人汪道昆则有诗:“新都故为瘠土,岩谷数倍土田,无陂池泽薮之饶,惟水庸为牺牺,即力田终岁,赢得几何。”面对粮食作物的贫瘠,田地的耕作自然不能满足徽州地区的自足。然便利的水路条件为徽州经济的发展提供了机遇。“天下之民寄命于农,徽民寄命于商。而商之通于徽者,取道有二,一从饶州鄱、浮;一从浙省杭、严。皆壤地相邻,溪流一线,小舟如叶,鱼贯尾衔,昼夜不息。”勤奋而精于生计的徽州人,在奔走经商成为富贾的道路上,也有着非常的奋斗史。比如“(汪)材,字世用,号东源。……早岁丧父,与兄标营商于亮,历任艰苦,创业于家。不惮勤,观其自律之善,则居安佚而志在辛勤,处盈余而身甘淡泊。……”又有“汪光球,字美嗒,官坑人。国学生。初家贫,习缝工,嗣业木苏州,勤慎笃实,人多贷以赀本,经营数年,渐丰裕。兄弟三人,球行二,积累二万余金,均之弟侄,毫不自私。”经过徽商多年的经营和努力,财富积累增加,为艺术收藏带来了前提和可能。谢肇淛在《五杂俎》中提到徽商的富裕程度:“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。新安大贾以鱼盐为业,藏镪有至百万者,其他二三十万则中贾耳。”

清 石涛 梅石图 18cm×10.5cm 广东省博物馆藏

清 石涛 梅石图 18cm×10.5cm 广东省博物馆藏

富裕的徽商在经济上取得了不凡的成绩,在艺术收藏上亦能窥见其财资雄厚。相对应的晚明清初的艺术市场,卖文卖画相当普遍。郑板桥一篇公开书画交易的文章,已然敲开艺术交易的大门。

“大幅六两,中幅四两,小幅二两,书条、对联一两,扇子、斗方五钱。凡送礼物、食物,总不如白银为妙。公之所送,未必弟之所好也。送现银则心中喜乐,书画皆佳。礼物既属纠缠,赊欠尤为赖帐。年老神倦,亦不能陪诸君子作无益语言也。画竹多于买竹钱,纸高六尺价三千。任渠话旧论交接,只当秋风过耳边。乾隆己卯,拙公和尚属书谢客。”

另有清初吕留良记录一篇《卖艺文》对润格详细的介绍,涉及具体的书画家印章、扇面、册页等价格,与郑板桥润笔如出一辙。随着商品经济的发展,画家卖画谋生计也不再被人诟病。当卖画卖文成为画家唯一的谋生手段之时,画家通过售卖个人艺术作品的收入是否能维持其日常消费?画家具有作为艺术交易的参与者与普通社会个体的双重身份。通过对晚明清初画家生存状态的考察,并比对当时物价消费,从侧面了解画家们的生存状态。

清 李鱓 加官图 1742年 荣宝斋藏

清 李鱓 加官图 1742年 荣宝斋藏

明代中晚期已经不再限制银的市场流通。通常,钱的基本单位为“文”。明代文献中记载钱的数量而未标明单位的,多指“文”。“文”以上为“贯”,一贯为一千文。“贯”以上为“锭”,一锭为五贯,即五千文。“两”“钱”为银的度量单位。明代银两的折算标准,洪武九年(1376)规定:“凡银以两计,钱以千文计,钞以贯计,各以一准米一石。”明朝中后期的商品交换中,选用货币的情况可以归纳为交易额大者用银,小者用钱。《警世恒言》第三卷《卖油郎独占花魁》中卖油郎每日“或积三分,或积二分,再少积一分,凑得几钱,又打做大块包”。卖油的价钱不算最小额的交易,按当时的银钱比价,一分银子大致可兑换铜钱五六文至十文左右,当交易额只有一二文时,用银子很不方便,使用铜钱比较好。

清 黄慎 雄鸡图 124.6cm×59.8cm 中国国家博物馆藏

清 黄慎 雄鸡图 124.6cm×59.8cm 中国国家博物馆藏

按照明末清初中叶的生活物价情况,略做一表格如下:

画家们将卖画等方式作为谋生手段,有时极为尴尬。以郑板桥为例,郑板桥为扬州八怪中较为知名的一位,辞官后卖画为生。早年生活清苦,妻子病逝,家中绝薪断粮,在《除夕前一日上中尊汪夫子》一文中提到“琐事贫家日万端,破裘虽补不禁寒。瓶中白水供先祀,窗外梅花当早餐。结网纵勤河又冱,卖书无主岁偏阑。明年又值抡才会,愿向秋风借羽翰”。得到汪知县的赠银,才勉强度过难关。之后,郑板桥的处境并非完全好转,在《郑燮〈湖州与弟墨书〉》中亦有对收入的详细记录:

“来银三十两,大女儿与之三两,余留家用。华灿所当,已与银令其自赎矣。初到杭,吴太守甚喜,请酒一次,请游湖一次,送下程一次,送绸缎礼物一次,送银四十两。郑分司与认族谊,因令兄八哥、十哥旧在扬州,原有一拜,甚亲厚,请七八次,游湖两次,送银十六两。但盘费不少,故无多带回也。掖县教谕孙隆任乌程知县,与我旧不相合,杭州太守为之和解,前憾尽释……”

也足见得郑板桥在某个阶段靠友人接济的清贫生活。想必后来通过卖画赚的不少银两,生活情况也有所改善,在《潍县署中寄舍弟墨》中言道:

“郑某一介寒士,侥伴成名,得为百里侯,谁诮狂士作官要名不要钱;苟不搜割地皮,艳妾华厦,何自而来?殊不知我每年笔润,就最近十年平均计算,最少年有三千金,则总数已有三万。我家仅有典产田三百亩,每亩典价二十千,约值钱六千千;合之绝产地田八十亩,不过万金耳。故尚余润资二万金,整备改建家园,以为归田娱乐之地。犹恐招摇耳目,惹启悠悠众口,以贪名污我。我纵不能只饮民间一杯水,不取民间一文钱,以清廉自矢,然贪赃枉法,则我岂敢!”

郑板桥对日常生活的艰辛有着极为深刻的体会,他曾在诗中提到对一户渔民的关心,“卖得鲜鱼百二钱,籴粮炊饭放归船。拔来湿苇烧难若,炳存盂场卉岸沩”。也足可见其对日常生活的体察之深。

清 石涛(与王原祁合作) 兰竹图 纸本133.5cm×57.3cm 台北故宫博物院

清 石涛(与王原祁合作) 兰竹图 纸本133.5cm×57.3cm 台北故宫博物院

同为扬州八怪的金农与郑燮一样,在日常生活中,有着更为丰富的交易记录。金农的信札润笔记录较多,其中《金冬心十七札》记录比较详细,更加能够了解金农的日常买卖活动。

《金农致方辅信札》中记录了几次交易:

“笔客即刻起身登舟。笔价三钱,望付来手。怀素自序稿,便中亦望检付。刻石二方,己送与高凤老矣。弟金吉金上。密庵先生。”

“杨吉翁寿屏己写,小篆甚工妙,可爱也。杨己老序文送上。高凤兄己来过,二石付与,初十内,寿屏并刻石俱有也。阂莲兄往杭州,寿诗己做,渠郎君即送到。不误事耳。笔客二星,乞付。此人明口还湖州矣,初六口, 吉金小言。”

金农早年也曾在扬州艰难度日,在古寺墙壁上曾题诗道:“无佛又无僧,空堂一点灯,……此时何所想,池上鹤窥冰。”想必当时生活十分凄惨。在扬州数年的生计仅靠卖画,生活还是步履维艰的。其卖画生意起初并不好,随着名气的增加,求画者也增多,收入也随之好转。“四方求索如云,得之珍同拱璧”,“卖文所得,岁计千金”,但是金农个人消费甚高,所剩积蓄依然不多。

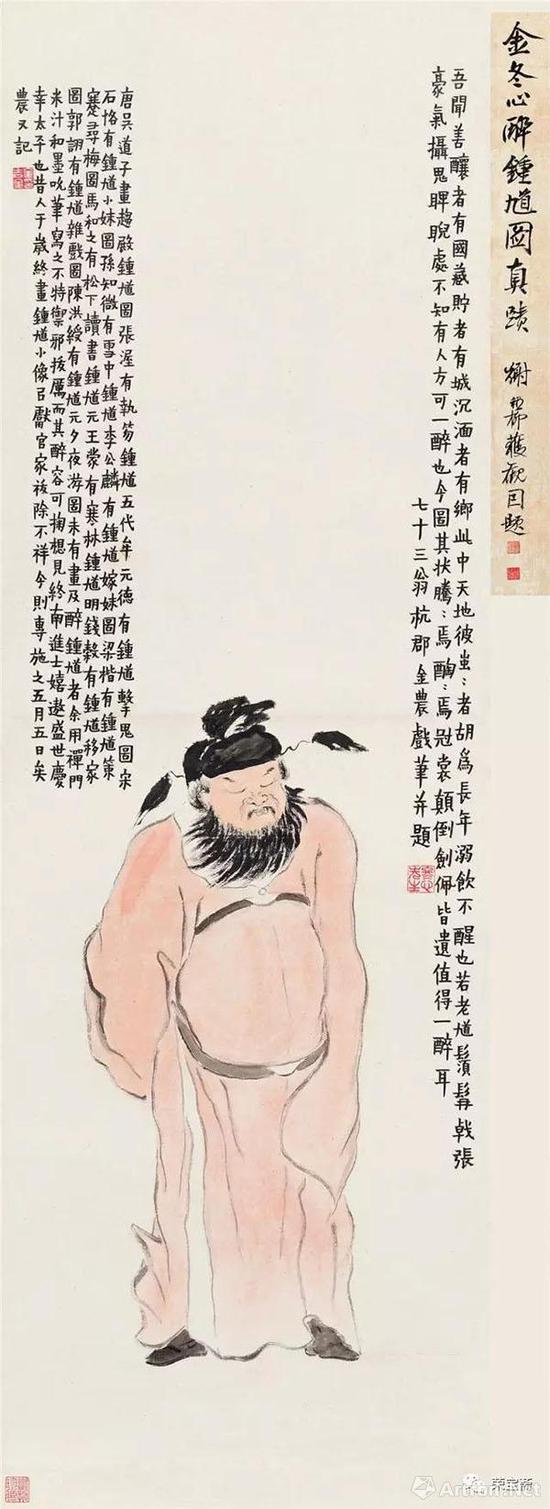

清 金农 醉钟馗 127cm×41.5cm 中国美术馆藏

清 金农 醉钟馗 127cm×41.5cm 中国美术馆藏

仅靠着卖画与富商的馈赠,长久的维持生计十分困难。金农曾进行过文物买卖。在《金冬心十七札》的书信往来中,金农与朋友方辅一同经营的业务包括售卖文房四宝类,古书画类,当代画类,书法类,诗文类,印章类,碑帖类。书画的价格也算是明码标价,古代画价《辋川图》二金(两),宋人六幅山水,八金(两)。当代画价,大幅六两,中幅四两,书条对联一两,扇子斗方五钱(这是板桥的润格,金农的比之略高一些)。当代印刻价格,每字十两(参照丁敬刻印价格《扬州画舫录》卷四)。金农喜好收藏砚石,他曾言:“予平昔无他嗜好,惟与砚为侣,贫不能致,必损衣缩食以购之,自谓合乎岁寒不渝之盟焉。”另有蒋仁印跋则曰:“冬心先生素有砚癖,见佳石不靳重值,收藏至富,可人赏鉴者一百二方,所以他自号‘百二砚田富翁’。”

清 金农 晨起滴露图 102cm×30cm 广州艺术博物院藏

清 金农 晨起滴露图 102cm×30cm 广州艺术博物院藏

通过郑燮与金农的书画收入,参照当时的物价水平,维持生计尚可,只可惜有些画家精于鉴藏,有其他艺术喜好的花销,所以许多职业画家晚年十分凄惨,比如金农、汪士慎等人。

清 金农 梅花册页 局部 美国纽约大都会艺术博物馆藏

清 金农 梅花册页 局部 美国纽约大都会艺术博物馆藏

徽商好儒,有人说徽商是“三贾一儒”,“虽为贾者,咸近士风”也并非言过其实。在行贾四方的同时,能够“讲学不辍,诵说诗书” 对理学尤其推崇,更有“理学第一,文章次之一”的说法。受“好儒”的影响,徽商对艺术与文化的热衷也促使他们在艺术市场中占据先机,不仅带动了艺术市场的繁荣,也成为诸多画家的“赞助人”或者“主顾”。其中扬州富商马曰琯、马曰璐兄弟,安徽祁门人,惜才礼闲,爱好书画文雅之事,在扬州筑玲珑山小馆,扬州八怪中不少画家都是他们的座上客。马氏家中藏书藏画也颇丰,家中所藏名画,诸如苏轼《文竹屏风》、赵孟坚《墨兰图》、赵孟《墨梅图》、黄公望《天池石壁图》、文徵明《煮茶图》等历代名作。此类大商贾为时代的艺术发展也做出了巨大的贡献。

……

文 / 朱燕楠

(本文作者为上海大学美术学院博士生)

(节选自《艺术品》2017-04 总第64期)