发布时间:2018-03-01 来源:中国历史内参

中国古籍中存在大量以插图形式存在的地图,它们谈不上“精美”“科学”,没有进行过编目,绘制年代难以断定,不同版本古籍所收录的同一图名地图,具体内容也可能并不相同……种种原因导致它们在以往古地图的整理和研究中没有受到重视。其实,这些地图有着重要价值,可以改变或者增进我们对于中国古代地图以及古人地理知识的认识。

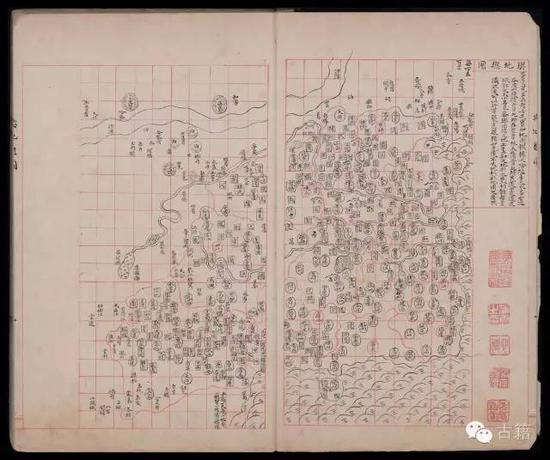

当前中国古代传统舆图的研究主要集中于那些绘本地图(集)和重要的刻本地图集,如《广舆图》,以及少量古籍中重要的插图,如《郑和航海图》,但实际上中国古籍中有着大量以插图形式存在的地图,仅就《文渊阁四库全书》《四库全书存目丛书》《续修四库全书》和《四库禁毁书丛刊》以及相关补编进行统计(文本此后的统计数据都来源于这四套丛书),并去除重复收录的古籍,上述丛书中收录的地图多达5000余幅。

数量如此庞大的地图在以往中国古代地图的整理与研究中基本被忽略了,其原因一方面是古籍中的插图大多是刻版印刷的,精美程度难以与绘本地图相比;另一方面,传统中国古代舆图的研究大都只关注那些体现了“科学性”、看上去绘制“准确”的地图,从这一视角来看,古籍中的地图绝大多数都是示意性质的,远远谈不上“科学”。但是与绘本地图以及那些所谓的重要刻本地图集相比,古籍中作为插图存在的地图也有着其自身的价值。一般而言,保存至今的绘本地图,大多数是因时因事而画,具有较强的针对性,比如河工图,因此流通范围往往不广,且绘制成本较高,也难以大量复制,故无法代表当时普通人所能看到的地图。而古籍中的地图,能保存至今的多为刻本书籍中的地图,印刷量通常较大,且收录这些地图的大都属于士大夫重点关注的经、史类著作,很大程度上代表了这部分人所能看到的地图。

四部分类法是中国古人对于知识的一种分类体系,通过统计可以发现古籍中的地图在四部中的分布是极不平衡的:

经部中收录有地图的古籍约有30种,收录地图460多幅,集中在与《禹贡》有关的著作中,主要通过地图展现《禹贡》中所记载的山川位置、走向以及九州的范围。与《春秋》有关的著作中也存在大量地图,如《历代地理指掌图》中的“春秋列国之图”就经常被引用;此外与《诗经》有关的著作中经常出现“十五国风地理图”以体现“十五国风”的地理分布。因此,除了“左图右史”之外,中国古代实际上还有“左图右经”的传统。

史部中收录有地图的古籍约170种,收录地图近3600幅,主要集中在以《大清一统志》为代表的地理志书、以《东吴水利考》为代表的水利著作以及以《筹海图编》为代表的军事著作中,基本属于地理类。不过需要提及的是,在史部中以正史类、编年类、纪事本末类为代表的那些所谓正宗的历史类著作中,却基本都没附有地图,只是在对这些史书进行注释或节录的著作,如史钞类的《十七史详节》中附有一些地图。另外,当前史学研究者经常使用的以谭其骧主编的《中国历史地图集》为代表的历史地图集,最晚在宋代就已经出现,如著名的《历代地理指掌图》以及明代的《今古舆地图》等,在史部属于地理类。总体来看,无论收录有地图的古籍数量,还是收录地图的数量,史部都是四部中最多的,因此古人所谓的“左图右史”还是有一定道理的,但正宗的史部著作中基本没有收录地图似乎又与这一原则不太符合。

子部中收录有地图的古籍约有60种,收录地图1010多幅,虽然在数量上要远远超过经部,但子部古籍中的地图大多数都集中于以《图书编》《三才图会》为代表的类书中;除去类书,子部中其余的地图主要集中在以《江南经略》《武备志》为代表的兵家类即军事著作中;此外在术数类,也就是与算命有关的著作中也收录有一些地图,如“中国三大干山水总图”等。

集部中收录有地图的古籍约有18种,收录地图约78幅,是四部中数量最少的,而且在这78幅地图中,仅叶春及的《石洞集》中就收录了28幅。由此产生了一个非常有趣的现象,即中国古代一些著名的地图绘制者,如《广舆图》的绘制者罗洪先,在自己或者后人为其编纂的文集中基本都没有收录他们绘制的地图。

古籍中作为插图存在的地图可以改变或者增进我们对于中国古代地图学史的认识。

由于绘本地图大都绘制精美、“准确”,而刻本地图通常较为“粗糙”、“不准确”,所以传统认为,在中国古代地图绘制中,有时会将绘本地图改绘后刊刻,也就是绘本地图会演变为刻本地图,而刻本地图绘画不会被改为绘本地图。但就目前掌握的情况来看,这一推测并不成立。

一个例子是现藏于美国国会图书馆、绘制于明后期的《大明舆地图》。该图绢本彩绘,共有18幅地图,叠装成册,每页图幅纵75厘米、横84厘米。首页《舆地总图》采用计里画方,每方500里;其余各图不画方。《舆地总图》中用黑色套红的长方框表示布政使司治所,黄河用黄色双线表示,长江用蓝色双线表示,其他河流用蓝色单线表示。分幅图中,府州用深蓝套红的长方框表示,县城用浅蓝色方框表示,文字皆为黄底黑字,府、卫所边界用红色线条表示,山脉用浅蓝色形象画法表示,河流用双线表示。将《大明舆地图》中的“舆地总图”与《广舆图》中的“舆地总图”进行对比,发现两者存在很多相似之处。如山东半岛、辽东半岛的形状,黄河河源的形状,甚至黄河的形状也非常相似,因此,《大明舆地图》与《广舆图》之间不单单是简单的参考关系。从《广舆图》各版本的序言来看,《广舆图》的绘制在当时是一件众所周知的事情,罗洪先断无抄袭《大明舆地图》的可能,所以可以肯定《大明舆地图》是根据《广舆图》刻本摹绘的。

又如,《筹海图编》的天启刻本由于被《四库全书》所采纳,因此成为该书各版本中影响力最大的。不过天启本在重刊时,将其中“沿海山沙图”表现台州府海岸的两页图的顺序倒置,这个错误又通过《四库全书》四处流传,后来在相关的摹绘图,如台湾故宫博物院藏《海不扬波》等图中发现了同样错误,这是刻本地图转化为绘本地图的一个典型例子。

此外,过去中国古代舆图的研究主要强调那些绘制准确的地图,认为这些地图绘制之后,通常会产生广泛的影响。确实也有这样的例子,如《广舆图》绘制完成之后,影响了明代后期地图的绘制,出现了大量以《广舆图》为基础编绘的地图集和著作,如明万历年间(1573年—1619年)汪作舟的《广舆考》,明末吴学俨等编制的《地图综要》,明崇祯年间(1628年—1644年)陈组绶的《皇明职方地图》,明崇祯十六年(1643年)沈定之、吴国辅编绘的《今古舆地图》,明末陆应阳撰、清蔡方炳增辑的《广舆记》等等。同时,《广舆图》中的“舆地总图”以各种形式出现于明末的至少14部著作中。不过,这种叙述只是强调了事情的一个方面,同样需要注意的是,在绘制“准确”的《广舆图》广为流传的同时,那些绘制粗糙、不那么准确的地图同样也有着不小的影响力,如桂萼《广舆图叙》中的“大明一统图”也以各种形式出现在至少8部著作中;《大明一统志》的“大明一统之图”也出现在了6部著作中。因此明代中后期,至少存在3种有影响力的全国总图,《广舆图》的“舆地总图”只是其中之一,而且那些以各种形式参考了《广舆图》的古籍,在绘制地图时大都对《广舆图》的图幅进行了变形,可见地图绘制的准确与否并不是古人选择地图时的唯一标准。

还可以举出一个更早的例子。宋代流传有一套历史地图集,即税安礼的《历代地理指掌图》,这套地图集虽然绘制得不太精确,但内容极为翔实,直至明代都被大量引用。不过在南宋吕祖谦编纂的《十七史详节》和南宋陆唐老撰的《陆状元增节音注精议资治通鉴》等著作中收录了10余幅内容和轮廓极为相似的历史地图,可以推测这些地图应当来源于同一套历史地图集,只是原本目前已经散佚。从绘制内容来看,这套图集绘制得极为简略和抽象,但是这套地图集同样具有广泛影响力,如其中的“五代分据地理之图”就出现在5部著作中。更有甚者,明代黄道周的《博物典汇》中收录了一幅与这套历史地图集轮廓相同的一幅“大明一统图”,显然这幅地图是明代某位人士以这套历史地图集的轮廓为基础填充明代的内容而成的。

而且,通过统计可以发现,中国古代的古籍中,极少出现新的地图。比如在经部春秋类中,关于春秋时期的历史地图,直至明代基本使用的都是《历代地理指掌图》中的“春秋列国之图”。在关于《诗经》的著作中,直至明代主要流传的依然是宋杨甲撰、毛邦翰补的《六经图》中的“十五国风地理图”。在关于《禹贡》的著作中,同样直至明末使用的基本是《六经图》“禹贡随山浚川图”以及宋代《历代地理指掌图》中与此有关的一些地图。

地图除了其本身所反映的地理要素和地理空间之外,其研究价值更在于其背后隐藏的内容。如成书于南宋末年,在宋元时期广泛传播的民间日用类书《事林广记》中收录的全国总图——“大元混一图”。从图名来看,这幅地图应当是一幅元代的全国总图,不过地图南半部分的政区,虽然名义上是各种“道”,但从政区名称来看,基本上是南宋的十六路;北半部分在长城之南,除了秦凤道之外,基本上是金代设置的路。长城以北的会宁道、咸平道、东京道、北京道也都是金代的路。比较特殊的是上都道以及更北字迹模糊的“□□道”,并不为金代所有。此外,地图的西侧还绘制有西夏。因此,从绘制内容上来看,这幅地图应当是一幅南宋、金、西夏时期的全国总图。目前《事林广记》留存至今的较早版本,即元至顺间(1330年—1333年)建安椿庄书院刻本、元后至元六年(1340年)建阳郑氏积诚堂刻本中收录的这一地图的图名都是“大元混一图”;但较晚的版本,即日本元禄十二年(1699年)刻本中这一地图的图名为“华夷一统图”,而这一版本实际上是根据元泰定二年(1325年)本翻刻的,因此与上述几个版本相比可能更接近于最初的版本,且“华夷一统图”中的政区依然为“路”,即宋金时期的政区名。因此可以认为,该图很可能是《事林广记》后续各版本中收录的全国总图的祖本,且原图名很可能就是“华夷一统图”。

如果仅仅将这幅地图的演变过程看作中国古代缺乏版权意识和存在造假现象,还只是局限于现象的表面,我们还可以继续深挖下去。《事林广记》在宋元,尤其是元代存在多个版本,流传范围十分广泛,而且其所针对的对象应当是当时有一定读写能力的中下层知识分子。不仅如此,元代还存在另外一部有着众多版本、流传颇广的类书——《翰墨全书》,其中的“混一诸道之图”与“大元混一图”一样,也是使用一幅南宋地图改造的,且从书名“翰墨全书”来看,其对象显然也是至少有一定读写能力的中下层知识分子。那么问题就来了,从地理要素来看,“混一诸道之图”和“大元混一图”的造伪水平非常糟糕,因为其造伪的方式是对当时最高地方行政区划的篡改,就好比今天的书商将一幅宋朝地图改造为现代地图时,将其中的路改为了省,稍有常识的人都能轻易辨别出来。不过,在元代这两部类书中,如此拙劣的造伪在后续的版本中长期存在,似乎说明当时的中下层知识分子对于当时的政区可能是不太了解的。

不仅如此,从民间书商的角度来看,为了图书的销量,如果当时能找到同时代的全国总图,就应当在后续版本中将这幅地图替换掉。而且我们知道,元代也确实存在一些全国总图,如朱思本的《舆地图》、清浚的《广轮疆里图》、李汝霖《声教被化图》和乌斯道的《舆地图》,但从《事林广记》和《翰墨全书》的情况看来,当时民间书商所能看到的全国总图似乎非常有限,再结合当时中下层知识分子对于政区可能不太了解,由此可以推测当时民间基本看不到什么全国总图。

古籍中作为插图存在的地图在以往的研究中没有受到重视,除了在本文开始部分提到的原因之外,还有另外一个重要的因素。目前有着一定古地图收藏量的图书馆大都对其所藏的古地图单独编目,与此对应的是,目前古籍中的地图并没有进行过编目工作,也没有任何工具书可以使用,因此进行这方面的研究首先需要编订这些地图的目录,而且基本只能依靠手工翻阅,费时费力。

不仅如此,同一部古籍的不同版本中所收录的同一主题、甚至同一图名的地图,在具体内容上可能并不完全相同,如前文提到的《事林广记》。又如《文渊阁四库全书》本《六经图》中的“十五国风地理图”,图中有“今两浙路”等地名,因此该图很可能与最初的宋本非常近似,甚至是直接来源于宋本的。不过现藏于江西上饶市博物馆的《六经图碑》中的这一地图,虽然图中绘制的内容与《六经图》中的地图基本相同,但上面提及的地名则改为了“今浙江省”,并出现了“江南”“今湖广”“今甘肃省”“两广”“今北平”以及“今岭北省”等,图中地名所属的朝代非常复杂,因此这一图碑很可能是经过后代改绘后刻石的。因此,对于同一部古籍需要查阅其不同的版本,才能对其中作为插图存在的地图进行全面的搜集和整理,而这些版本通常又收藏在不同的藏书机构,由此也就进一步加大了整理与研究的难度。

还有一点就是,古籍中作为插图存在的地图,其绘制年代的判定也是非常困难的,其中不少地图并不是著作的作者自己绘制的,而是来源于其他著作,因此不能将收录地图的古籍的成书年代作为地图的绘制年代。而且,古籍中地图所表现的内容有时非常简单,很多又属于历史地图性质,对地图绘制时期政区等地理要素的表达过于粗略,因此其绘制的准确年代通常难以判断。

总体而言,古籍中作为插图存在的地图是中国传统舆图重要的组成部分,无论是对于中国古代地图学史的研究,还是对于古人地理知识的研究都具有一定的价值,不过与此有关研究之前长期被忽视,因此这一领域的研究大有可为,当然也存在极大的难度。